�l���O���~���c�A���e �`���n��ɐQ�āA�Y�˃A�W�g�Œ��H�� �� �� |

|||

�����s���F2013�N12��20���`12��22�� ���s���F �������̓~���[�W���X�|�b�g�i�ꕔ����܂ށj ���O���[�����͑O�ҁ���҂ɂ� ��12��20���F ���c��`���i�W�F�b�g�X�^�[�f�j411�ցj��������`���i�ՎQ�E��`�����W���o�X�j����o�w�O���i�k���j����o�`���i�k���j����o�w�E�T����i�����`�j���i�i�q�\�]���j���P�ʎ��w���i�k���j���P�ʎ����i�k���j���P�ʎ��w���i�i�q���}�앗�j�����g�r�c�w���i�k���j���r�W�l�X�z�e�����g�r�c���i�k���j������̏��i���n��Ձj ��12��21���F ����̏��i���n��Ձj���i�k���j���O��w���i�k���j���O��X�����i�k���j���O��w���i�i�q�y�]���j���吙�w���i�i�q���}���܂�Ɓj�����m�w���i�l�x�V�o�X�j���ܑ�R�W�]��o�X��i�k���j���W�]�䒓�ԏ����i�k���j���|�ю����i�k���j���|�ю��O�o�X��i�l�x�V�o�X�j�����n�L�O�ّO�o�X��i�k���j���j�l�����i�k���j�����������j�l���i�k���j���j�l�����i�Y�ˑ勴���j�̊C�݁��i�k���j���j�l�o�X��i���m����ʃo�X�j�����l�o�����o�X��i�k���j�����������i�k���j�����l�o�����o�X��i���m����ʃo�X�j����͂�܂⋴�o�X��i�k���j���͂�܂⋴�d��i�H�ʓd�ԁj�����m���d��i�k���j�����m�O���[���z�e�� �͂�܂⋴���i�k���j����{�ނ�i�������j���i�k���j���Ђ�ߎs�ꁨ�i�k���j�����m�O���[���z�e�� �͂�܂⋴ ��12��22���F ���m�O���[���z�e�� �͂�܂⋴���i�k���j���ǎ�ؒʂ�i���j���s�j���Ђ�ߎs��i�����`�j���i�k���j���͂�܂⋴�o�X��i�l�������o�X�j�������w�O�o�X��i�k���j�������ȓz�i���ǂ�j���i�k���j�������w�O�o�X��i���Ƃł�E��`�����W���o�X�j��������`���i�W�F�b�g�X�^�[�f�j412�ցj�����c��` �����s�ҁF�p�[�g�i�[ |

|||

�����̃y�[�W�̉摜�́A�ʃT�[�o�[�ɕۑ��������̂֒������N��\���ĕ\�����Ă��܂��B�\�������܂Ŏ��Ԃ�������ꍇ������܂��B�܂��A�s����������ꍇ�A�Ǘ��l�܂ł�����܂��ƁA��Ϗ�����܂��B |

|||

|

����ځA7���O�ɋN�����āA���H�O�ɏ����U������邱�ƂɁB �V�C�͂��܂�ǂ��Ȃ��悤�ł��B |

||

|

�z�e���̖k������A�����̗����i�����j�ɉ���Ă��܂����B �ꉞ�A�U�����ɂȂ��Ă���̂ŁA�����Ă����Ȃ��ꏊ�ł��B �ʐ^�E���z�e���̌����A���͖��������Ă��܂����A�O�q�����ʂ�A�����͊R�ɂȂ��Ă��܂��B |

||

|

�~�͓��ɕ����l�����Ȃ��̂��A���X�r��C���B �債�Či�F���悭�Ȃ����i�Ɉ͂܂�Ă��Ă��܂茩�ʂ����悭�Ȃ��j�A��Ղɋ���������l���炢�����U�Ȃ������m��܂���ˁB |

||

|

�h�����Ė��r���ӏ�������A�ቺ�ɋg�������邱�Ƃ��ł��܂����B �ʐ^���̕��ɁA�r�c�勴�̒[�������ʂ��Ă��܂��B ��Ղ̓����͂����R�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����킩�蒸���邩�ƁB |

||

|

�����̓�������B �O�N�ɓy�]���̎ԑ����猩�����̃A���O�����A�ԋ߂Ō���ƁA�Ȃ��Ȃ����S�[�����̂�����܂��B |

||

|

�z�e�������̓�[�̕��։���ė���ƁA�X�ɂ��̓쑤�ɁA�_�Ђ̂悤�Ȍ����������܂����B ���́A�l�b�g�ŁA�吼�_�ЂƂ����_�ЂɁu���n�隬�v�̐Δ肪����Ƃ������Ă����̂ł����A���̑吼�_�Ђ̏ꏊ���悭�킩���Ă��Ȃ�������ł���ˁB���ꂪ������������A�吼�_�ЁH�Ǝv���A���H��ɂ����瑤���U�Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B |

||

|

�ĂсA�z�e�������ւƖ߂��Ă��܂����B �����̐����͍L�����ԏ�ɂȂ��Ă��܂��B���̕ӂ�̂ǂ����ɗ�g���������Ă�����ł��傤���B ���x���G��܂������A�������Ɍ�����̂́A�V�_�R�B |

||

|

�������ɖ߂�A�O���ɗ[�H��H�ׂ��̂Ɠ����ꏊ�Œ����͂�ł��B ���H�́A�i���͂��قǑ����͂���܂��A�r���b�t�F�`���B3�g�����Ȃ̂ɁA���������������Ȃ��ł��ˁB |

||

|

�ڋʏĂ��A�N�����b�T���A�A�X�p�����u�ߕ��A�֎q�̎ϕ��B���ɂ������H�ׂ��C�����܂����A�O���̗[�H�����������̂ŁA���ʂŏ[���ł����B ���łȂ��Ă��A���������Ǝ���̕i������ł��āA�{���A���i�̊���Ɋ撣���Ă�h���Ɗ����܂����B |

||

|

���āA���͈ꑫ��ɒ��H���I���A�ĂюU��ցB ����̏��̖���o�č��i������j�������ƁA����Ȋ����œ������ɕ�����Ă��܂��B �����̉Ƃ̉E���ɂ��铹�́A�O�������̕��������ė������A�����̓��͂���̏��̓쑤�ɂ���{�݂⏬���Ȍ����ւƑ������ł��B |

||

|

���ɔp���ƂȂ��Ă���炵�����w�Z�̗�������Ɍ��Ȃ���i�ނƁA�˂�������ɖ�炵�����̂�����܂����B �f�C�T�[�r�X�Z���^�[�̕\�D�ƈꏏ�ɁA�u�r�c�����n���������v�̎D���f�����Ă���̂ŁA�����Ă����v�Ȃ悤�ł��B |

||

|

���̖������āA�f�C�T�[�r�X�Z���^�[�Ɨ��̌����̊Ԃ̓���i��ōs���ƁA���̌����̓����i�ʐ^���̖������Ă���ӂ�j�ɁA�吼�_�Ђ�����܂��i�O�҂Ɍf�ڂ����菑���̒n�}�����Q�Ɖ������j�B ���̎ʐ^�A�E�ɂ��錚�����f�C�T�[�r�X�Z���^�[�A���̌������p���ɂȂ��Ă��闾�B |

||

|

�����炪���̑吼�_�ЁB �����̉��ɂ���K�i��������Ƃ���ɁA�������K�������Ă��܂��B �T���Ă����Δ�́A���̎ʐ^�Ō���ƁA���傤�ǒ����̐^�ӂ�A�̌���Ɍ����Ă��܂��B |

||

|

�u���n�隬�v�̐Δ�B �k���̂���̏��̕~�n�ƁA��قǂ̗��A�f�C�T�[�r�X�Z���^�[�A���̑吼�_�ЁA���ꂩ��A��[�ɂ��鎙�����������ׂāA���n��̕~�n�������悤�ł��B �ē��������ł����A���������Δ������ƁA�����������N���Ă��܂��ˁB |

||

|

�X�ɓ�֍s���ƁA�Z���K�i������A�������������Ƃ���ɁA��������������܂��B | ||

|

���������B �쐼�̕��p�������ĎB���Ă����悤�ŁA���Ɍ�����̂́A�ǂ����V�_�R�̂悤�ł��ˁB |

||

|

8�����`�F�b�N�A�E�g���A����̏�����ɂ��܂��B �K���搶�̂��������ʂ�A�쒆�̋L�q�Ƃ͈قȂ镔�������������̂́A���͋C�͊������܂����B���n��̕���ƂȂ����ꏊ�����āA���܂ꂽ�����ł������ł��B |

||

|

����Ƃ��ɏ���ė����⓹������Ă����܂��B | ||

|

�r���ŐU��Ԃ�ƁA�捏����������������̕��Ɍ����܂����B | ||

|

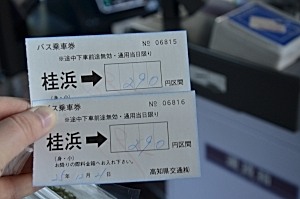

����32���Ƃ̕���_�܂ʼn���Ă��܂����B �O���́A���g�r�c�w��������ė����̂ŁA�ʐ^��O�̕��i�k�j���痈�܂������A���̓��͎O��w����d�Ԃɏ��̂ŁA����32�����̕��i��j�ւƕ����čs���܂��B |

||

|

���Ƃ����e�ɕ��ԍ�����쉺���Ă����܂��B | ||

|

�u�O�D���v�܂ł���Ă��܂����B �r�c�勴�̂Ƃ���ŐG��܂������A�O�D���͔��n��̐܁A�Óc���������Ă����ꏊ�ł��B �O��w�́A�g���̔��Α��ɂ���܂��̂ŁA���̋���n���čs���܂��B |

||

|

�O�D�����牺���̕��������āB ����̏��͎R���ɉB��Č����Ă��܂���B �k�������摜�ł͂킩��ɂ����ł����A�����ɒr�c�勴�ƒr�c�ւ����Α勴�������܂��B |

||

|

������̎ʐ^�ł́A�Ƃ���������Ɗm�F�ł��܂��ˁB ���̏ォ��y�]�����ׂ��܂��B |

||

|

����n��I���A�E�܂��Ă��炭�i�ނƁA�ĂщE�܂�铹�̓˂�������ɎO��w�������Ă��܂��B | ||

|

�O��w�́A���D��U���ؑ��w�ɁB�K�т��א������������o���Ă܂��B�������H���l�w�ł���B �O�N�A���}��Ԃ̎ԑ�����ʉ߂��邱�̉w���B�����̂��v���o���܂��B ����̏�����́A������20��������Ƃł����B |

||

|

�O��ƌ����A�~���[�W���I�ɂ͂������A�O��X�ǁB���R�A���ɍs���܂����A�ς�ς�ƉJ���~���Ă��Ă��܂������߁A��U�w�ɂɓ����ă|���`���𒅗p���܂��B �J�b�p����Ȃ��āA�|���`���B�w���ɑ傫�ȃ����b�N��w�����Ă��܂����A�O�͎�J������Ă���̂ŁA�|���`�����œK�Ȃ�ł���B���̂܂ォ��X�|�b�Ɣ��܂����A�ʐ^���B�肽����ΑO���߂���グ�邾����OK�B �ʐ^�́A�w�ɂ̒�����z�[�������āB |

||

|

�w�ɂ̒��ɁA�u�����Ղ͉w�O�̍������X�Ŕ������Ă��܂��v�Ƃ����\�����������̂ŁA�����ɍw����C���A���͗X�ǂցB �ʐ^���̂��X�����̍������X�B�ł��A�r���̉w�܂ł̕������������A���Ǔd�Ԃ̒��Œlj��w�����邱�ƂɁB |

||

|

�捏�A�O��w�ւƉE�܂��������_����A��L�т��{�R���̓��i����269���j������A������^�������s���Ɠ��H�̉E���ɎO��X�ǂ�����܂��B�O��w����͓k��5���قǂ̋����B 23���ŕ�����t����b���A�c�J�ō���̑�����͂��]�́A���̌�A��̃k�[�h�ʐ^�����̎O��X�ǂ��甭�����ꂽ���Ƃ�˂��Ƃ߂��̂ł����B �����ׂ邤���ɗ�̎ʐ^�̓����ꏊ�����������B�r�c�s�̎O��ǁBJR�O��w�̂����߂��̗X�ǂ��B�i���j�u�O����āA�U�߁B���n��̂����߂������v �ڂƕ@�̐�ƌ����Ă����B�g���̑Ί݂���Ղ����i23���w���Q�̖�@�C�ҁx60�y�[�W�j |

||

|

���]�ƈꑠ�́A���ۂ��̎O��X�ǂ�K�ꂽ�킯�ł����A�����k�[�h�ʐ^�̑��ɔ��������ו����A���˖��ƒ������������ƕ����A�Ԍ~�O������ł��邱�Ƃ�������ꑠ�́A��U���]�̌����������̂ł����B ����A���]�ɂƂ��Ă��A���̎O��X�ǂœ������́A���낳�Ԍ~�O�ɂ���Ƃ�������łƂȂ�d�v�Ȃ��̂ł����B ���낳��̃k�[�h�ʐ^�A�������甭�����ꂽ�̂��c�Ǝv���ƁA���S�[�����̂�����܂��i�j�B |

||

|

�O��w�ɖ߂�܂��āA8��47�����̓y�]���ɏ�Ԃ��܂��B �O��w�͓��}�͒�܂�܂���̂ŁA�r���̑吙�w�܂Ŋe�w�ōs���A��芷���܂��B |

||

|

�O��w���߂���ƁA�y�]���͓S����n��A�g���̐��݂𑖂�悤�ɂȂ�܂��B �ʐ^�͉��������i�k�j�������āB |

||

|

�����āA���̉w�u�c�J���v�w�ɒ���������O�B����ł͂���܂����A���������Ă��������f���H�Ǝv����X�|�b�g��ʉ߂��܂��B �u�E�b�f�B���X�g�k���فv�Ƃ����H���ł��i�ʐ^�E�̌����B�i�s���������̎ԑ����B�e�j�B���n��̒��O�A���낳���V�������ҋ@���Ă������X�g�n�E�X�Ƃ����̂��A�����ł͂Ȃ����Ɓc�B �����낽���͗v��������܂ŁA����́A���������̌Âڂ������X�g�n�E�X�ɑҋ@����B�x���Ƃ����ăc�[�����O���A�����s���R�ɂ͌����Ȃ��͂����B��������č�탋�[���ɂ��Ă������i22���w�@��峁x101�y�[�W�j |

||

|

���X�g�n�E�X�̏ꏊ�ɂ��ẮA��L�́u����́A���������v�Ƃ������Ƃ���������Ă��܂���B����ƁA���낳��̓��X�g�n�E�X����o�āA���𗬂��g���̉͌��ɂ����炵���̂ŁA�T�ɋg��삪���邱�Ƃ��肪����ł��B ������̃E�b�f�B�n�E�X�k���ق́A����32�������ɂ���A�������ɋg��삪����Ă���̂ŁA�L�q�ƍ��v���܂��B�u����v�Ƃ����̂͂ǂ��ł��傤�c�B�ړI�n�̔��n�邩��啪����Ă���悤�ȋC�����܂����A�ނ�̏o���n�����R�[�̃A�W�g�ł��邱�Ƃ��l����A�܂��܂��u����v�ƌ�����ʒu��������܂���B ���̃~���[�W���W�̃T�C�g�����q�����Ă��A���������グ�Ă�����������������悤�ł����̂ŁA��͂肱���ƍl���Ă������ƁB�c�J���w��������čs����悤�Ȃ̂ŁA�@��������čs���Ă݂����ł��B |

||

|

���̌���A��Ԃ͂��炭�g���ɉ����đ���܂��B | ||

|

���ʂ͔������G�������h�O���[���B | ||

|

�����w�ɒ�ԁB �O�N�͂����ʼn��Ԃ��āA�c�J�̂����狴�̕����������̂ł����B |

||

|

�ԓ��͔�r�I�Ă��܂��B ����ł��A���̓��͓y�j���ŁA�t�P�W�����Ղ̗��p�\���Ԃł�����܂����̂ŁA�S���t�@���炵���q���₨������������Ă��܂����B�o���������̓S���t�@�����m�����ǂ��b���Ă����肵�āA�ԓ��͂ق̂ڂ̂Ƃ������͋C�B �y�]���͎ԑ��̕��i������������܂����ˁB�P�W�����Ղ𗘗p���������ǂ������ł��B |

||

|

�吙�w�ɓ����B�����œ��}��ԂƑ҂����킹���܂��B �������͍��m�܂łȂ�ׂ��}�������̂ŁA�����œ��}�ɏ�芷���B�����Ղ͏�芷�������}���Ŏԏ�����w�����܂����B ���傤�ǂ��̑吙�w�ɒ������ӂ肩�琰��Ԃ������Ă��܂����B |

||

|

10��37���A���m�w�ɓ����B ���m�̓V��͐���B�O�N�̌j�l�̃��x���W���ʂ��������ł��B �ʐ^�́A���m�w�O�ɂ���ό��ē����u�Ƃ��Ă炷�v�B�~���c�A���n�߂�O�ɁA�悸�͂����ɗ������܂��B |

||

|

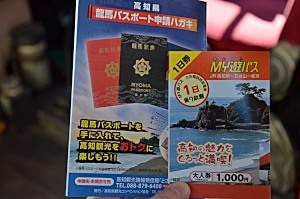

���肵���̂́AMY�V�o�X��1�������茔�i1,000�~�j�ƁA���n�p�X�|�[�g�̐\���n�K�L�B ���n�p�X�|�[�g���Ă����m�ł��傤���B���m�����̊ό��{�݂�H�����A���̉w�A�h���{�ݓ��𗘗p����ƁA�X�^���v�������Ă��炦�āA�X�^���v�����܂�ƐF�̈Ⴄ�p�X�|�[�g�ɏ����X�e�[�W�A�b�v���Ă����Ƃ����V�X�e���ŁA�Q���{�݂Ńp�X�|�[�g�����Ɨl�X�ȓ��T������Ƃ������̂ł��B�Ȃ��A�X�e�[�W�A�b�v����ƁA���I�Ō��Y�i������������A��̕��̃����N�ł͂���Ȃ��h���������炦���肷�邻���ł��B |

||

|

���̗��n�p�X�|�[�g����肷��ɂ́A�悸�͂��̐\���n�K�L����ɓ���A�R�X�^���v���W�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �������ɂ����Ƃ������Ƃ́A�������͍���A���\�{�C�ō��m�𗷂�����肾�����肵�܂��c�B �Ƃ��Ă炷�Ŕ������������̂ŁA�����ЂƂX�^���v�������Ă��炢�܂����B |

||

|

|||

|

���m�w�O11������MY�V�o�X�ɏ�Ԃ��܂����B �o�X�͂͂�܂⋴�����_�����܂��A�|�ю��̂���ܑ�R�̕��p�ւƌ������܂��B �ʐ^�͂͂�܂⋴�����_�̏�����O�ɂāB �O��̍��m�c�A�[�ł��G��܂������A�����́A���낳����܂ޗ������A���c���ʂ����ꏊ�ł��i�A���c�͌����_���E�܂��Č����O�̕��ւƌ������܂����j�B |

||

|

������͌��ɉ˂��������n������A�o�X�ܑ͌�R�̎R����o���Ă����܂��B ���ꑠ�̎w���ŁA�ܑ�R�Ɍ��������Ƃɂ����B�ܑ�R�͍��m�s�̓��ɂ���W����l�Z�������ȎR�ŁA�|�ю��Ƃ��������L���̖��������邱�ƂŒm���Ă��遄�i22���w�@��峁x199�y�[�W�j ���낳��̑��ՂƗ������̍s����ǂ��Ă������]�ƈꑠ�́A�Ԍ~�O�ɒʂ��Ă���l��������Ƃ����|�ю��Ɍ��������̂ł����B |

||

|

|||

�ܑ�R�R���t�߂̒n�}�ł��B��ɂ���āA�Ԏ��̓~���[�W���ɏo�Ă����ꏊ�A�Ύ��̓~���[�W���Ƃ͊W�Ȃ�����������A�����͖ڈ�ƂȂ�悤�ȏꏊ�B���F�����͕������o�H�i�E�������A�������F�͌����̈�ł��̂ňႢ�܂��j�A�I�����W�̐��͉^�]�̂ł��Ȃ��ꑠ���Ԃŋt�������Ǝv���郋�[�g�ł��B �{���A��t���A�d���A�R��A�q�a�́A���ׂĒ|�ю��̎�����ɂȂ�܂��B |

|||

|

11��24���A�|�ю���O�ܑ̌�R�W�]��o�X��ɂĉ��ԁB�o�X��̖ڂ̑O�ɒ��ԏꂪ����܂��B �����]�́i���j�A�ܑ�R���̓W�]���ԏ�ɗ��Ă����B���m�s�X����]�ł���B�W�]��ɂ͏����₽�����������Ă����B����͂����ƕ|����Œ��]����납���ɂ݂��Ă���B�܃����Ԃ�̍ĉ�ł��遄�i22���w�@��峁x204�y�[�W�j �|�ю��ŋ��R�̍ĉ���ʂ��������]�ƈ��삪�����̂��A���炭���̒��ԏ�B ����̏����I�ɂ͒|�ю����猩�������ǂ�������ł����A��������ƍ��o���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����ō~�肽����ł��B |

||

|

���ۂɂ́u�W�]���ԏ�v�ł͂Ȃ��A�u�W�]�䒓�ԏ�v�炵���ł��B�W�]��̍Ŋ�̒��ԏ�A�Ƃ������Ƃł��ˁB �ܑ�R�ɂ͑��ɂ����ԏꂪ����A�S�ă`�F�b�N���ɍs�����킯�ł͂Ȃ���ł����A�@�R���̒��ԏ�ł��邱�ƁA�A�����炵���ǂ����ƁA�B�|�ю�����߂����ƁA�C�Ԃŗ���ƁA�|�ю���������͋t���ƂȂ邱�Ɓi�ꑠ���|�ю����璓�ԏ�܂ŎԂŋt�����Ă��邱�Ƃ���j�A������A�ނ炪�����̂͂��̒��ԏ�łقڊԈႢ�Ȃ����ƁB �㐙�ɖ߂��Ă���ƁA���삪�y���������̂͂ǂ̕ӂ�ł��傤�B |

||

|

�������A������āA�Ђ�������z�ȃL�����N�^�[�ł��ˁB��J����w�����āB�ł�������ԉ��z�����āA�U���A�e�F���Ǝv���Ă����j�̂��Ƃ��A�{���͔��o�������ł��Ă��Ȃ��������Ƃł��傤���B���A���ƁA�u����ŋC�ɓ������B��̐H�ו��v���t���C�h�`�L�����Ƃ����ӂ�����\���z�����i�j�B ���ԏꂩ�猩�n����͖̂k���̎s�X�n�ł��B�͂�܂⋴���̔ɉ؊X�͖k���̕��p�Ȃ̂ŁA���̕����������肬�茩���銴���ł��ˁB �Ȃ��A���]����������ɁA���삪�Y�˘p�������낷�V�[��������܂������A���ۂ͂�������͉Y�˘p�͌����܂���ł����B |

||

|

���͒|�ю��Ɍ��������c�Ƃ��܂������A�܊p�Ȃ̂œW�]��Ɋ���Ă݂邱�ƂɁB �ʐ^�̎B�e�ʒu�̉E��O���������捏�̓W�]�䒓�ԏ�B�W�]��͂��̏�����A�E��̕��ɂ���悤�ł��B ���݂ɁA�ꑠ�����]���Ԃɉ������݁A���苎�����̂́A�u��̉��ւƁv�Ƃ����\��������i22��211�y�[�W�j�̂ŁA�ʐ^����O�̕����ɂȂ�܂��B�|�ю�����t�����Ă����ꑠ�A���Njt���̂܂R������Ă�������ł��ˁc�B |

||

|

�V�����̂悤�ȓ�������čs���ƁA�W�]��̌����������Ă��܂����B ��Œ��ׂ��Ƃ���ɂ��ƁA�ܑ�R�ɂ͂��ă��[�v���m���[�����^�s���Ă���A���̓W�]��́A�����̎R���w�����������Ȃ̂������ł��B |

||

|

�ŏ�K�ɏ���Ă��܂����B ������360�x�A���͂����n���܂��B ��������˂��o���W�]���܂ł���܂��B |

||

|

������́A�����̍��m�̎s�X�n���ʁB �k���O�̉摜�ł́A�����ӂ�ɍ��m��̎p���m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B �ʐ^��O������悤�ɗ���Ă���̂�������B�˂����Ă��鋴�͐�قǓn���Ă��������ł��ˁB���̌������Ɍ�����̂͋���i�w�Ԃ��~�Ƃт��ǂ듶�q�x�ɏo�Ă��܂����ˁj�ł��B |

||

|

������͓쑤�B �Y�˘p��j�l�i�R�̌��������j�̕��p��]�߂܂��B |

||

|

����������ƁA�e���r���ƒ|�ю��̌d���������܂��B | ||

|

�W�]����o�āA�o�X��̕ӂ�܂Ŗ߂��ė���ƁA�|�ю��ւƍ~�����K�i������܂��B | ||

|

�ؘR����̒��̒����Βi���~��Ă����܂��B �|�ю��ōĉ�����]�ƈ���́A�����������炱�̓�������Ē��ԏ�܂ōs�����̂�������܂���ˁB���炭�A�ǂ��炪�U���Ƃ��Ȃ��A�����ł��̓���o���Ă������̂ł��傤�B |

||

|

���̊K�i���~��Ă����ƁA�|�ю��̗���̕��ɒH�蒅���܂��B �d�����E��Ɍ��グ�Ȃ���i�݂܂��B �t���ł悭�����܂��A���̕��ɂ́A�����̂��n������������Ⴂ�܂��B |

||

|

����������Ă��܂��܂����̂ŁA��U�A��t���̑O��f�ʂ肵�A�����Βi���~��āA���ʂ�����蒼���܂��傤�B | ||

|

�Βi����ԉ��܂ō~��Ă��܂����B �������A�|�ю��̕\��ł��B �Βi�̍����̓��H�ɁA�ԗ��i���֎~�̕W��������܂��B�ܑ�R�̒��̓��͂قǂ�ǂ�����ʍs�̂悤�ł��ˁB�ꑠ�͂��̓����A���ԏ�܂ŋt�������Ǝv���܂��B |

||

|

�����āA��̎ʐ^�̈ʒu�ŁA���Α��������ƁA���݂₰�����B ���R��O�݂̂₰���̘e�ɎԂ��߁A�ꑠ�̂��Ƃ����Ď��ɓ����Ă��������i22���w�@��峁x199�y�[�W�j �u�݂₰���v�Ƃ����̂́A���̂��X�̂��Ƃ̂悤�ł��ˁB���X�̍����ɉ���Ă݂�Ɓc |

||

|

����Ȋ����B�Ԃ��߂�X�y�[�X������܂��B �ʐ^�̔����^�N�V�[�̌��������ɐΒi������܂��B ��l�͂����ɎԂ��߁A�|�ю��ւƓ���A�����ň���ƍĉ�����]�́A�i���炭�捏�̗�����ʂ��āj�W�]���ԏ�܂ōs���A���c���ꂽ�ꑠ�́A�����܂Ŗ߂��Ă����]�����Ȃ����߁A�d���Ȃ����悤���^���ʼn^�]���A���ԏ�܂ŋt�������A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B |

||

|

���y����@���Ȃ���A�Βi���Ђ傢�Ђ傢�g�y�ɂ������Ă������i22���w�@��峁x200�y�[�W�j �ꑠ�́A���̒|�ю����u�͂�܂⋴�ŖV�����ϔ����������v�̖V���������ȂƂ��A�����͗����܂܂Ȃ�Ȃ��V��Ȃɂ͂Ȃ肽���Ȃ����Ƃ������Ȃ���A���̐Βi������Ă������̂ł����B ���N�ׂ̗ɂ���̂́A�i���j�F�~�V�傾���ǂˁA�Ƌ����Ă��������Ȃ�ꖋ�ł����i�j�B |

||

|

���u�ܑ�R�v�Ə����ꂽ���i����Â߂����R���������ƁA�Ώ��тĂ���B�����O�Ȃ�g�t���������������낤�B�Ԃ��d���������Ă������i22���w�@��峁x200�y�[�W�j �����炪���̎R��B�m���Ɂu�ܑ�R�v�i���ۂ́u���i�R�v�Ƌ����̂Łj������Ă��܂��B���h�ȎR��ł��B |

||

|

�R���������ƁA�Z���Βi�̌�A�������Ώ�̓������тĂ��܂��B �m���ɁA�g�t�̎����͌��������邾�낤�ȂƎv���܂����A�~�͂�̋����������Ȃ��ł���B �ނ炪���̂����ɗ����̂�12���B�����s�����̂����傤��12���ł�������A�ނ炪�����̂Ƃقړ����i�F���ƌ����܂��ˁB |

||

|

�Q���̗����ɂ́A�����ȑۂ��B �~�ؘ̖R������A���͋C����܂��ˁB |

||

|

�Ώr���ƁA�ĂѐΒi������A���̓r���Ōd���������n�߂܂����B �Â��Ď�̂���Βi�ł��B |

||

|

���ڂ̑O�𔒂����H�p�̈�Q�������Ă����B��̐�̗邪�y�₩�ȉ������ĂĂ������B�l������O�\��ԎD���ŁA���\���̌��E�_�̂ЂƂł����遄�i22���w�@��峁x200�y�[�W�j �ʐ^���B���Ă�����A������c�̂̂��H����o��B �{���ɂ��Q�肵����A��t���ւƗ���ꂽ�悤�ł��B |

||

|

�����ꉮ����̖{���͖����炵�������������͋C���B�X�����h�Ȃ��̂������A�̋G�߂ɂ͓��F���������قǂ��낤���i22���w�@��峁x200�y�[�W�j ���ꑠ�͂���낫��날����������B�ڎw������͌�������Ȃ��B�u�ς��ȁB������ƒT���Ă���v�Ƃ����Ĉꑠ�͌ɗ��̂ق��֑����Ă����Ă��܂������i22���w�@��峁x200�y�[�W�j �{���͑�t���ƌ����������悤�Ɍ����Ă��܂��B�ʐ^���̌������{���B �ɗ��炵�������͂��̎��ӂł͌�������܂���ł����i�E�̌����́A�����₨�D�̔̔����j�B���̌㗧��������R��e�̋q�a�Ɂu�{�V�v�Ə�����Ă��܂����̂ŁA�������ɗ��Ƃ������ƂȂ̂�������܂���B |

||

|

���c���ꂽ���]�͑�t���̑O�ŁA���ɂ������~�͂�̍��̖����グ�����i22���w�@��峁x200�y�[�W�j �����]�́A�ǂ����������������̂��銝�����̖{���߂Ă����B�i���j ���̖{����������Ă������s�҂Ƃ��ڂ����j���ڂɗ��܂����B�i���j �Ў�ɂȂ����t���C�h�`�L����������Ȃ���A�M�S�Ƀ����̂悤�Ȃ��̂�ǂ݂Ȃ��炱����ɕ����Ă��遄�i22���w�@��峁x200�`201�y�[�W�j ���]�ڐ��ŁA��t���̑O����{���̕��������āB���삪�t���C�h�`�L���𗎂Ƃ����̂͂ǂ̕ӂ��낤�c�B |

||

|

|||

���߂܂��āA�����炪���]�������Ă�����t���O�B�ʐ^�E���ɂ͌d��������A����O�ɂ́c���ƁA���]�����グ���Ƃ����u�~�͂�̍��̖v�������Ƃ��邶��Ȃ��ł����B���͐܂�Ă��܂����̂��A�r���Ő��Ă��܂��Ă��܂����A�e����}�����{���L�тĂ��܂��B�쒆�̋L�q�ʂ�̌��i�ɁA������Ɗ����B���]�������ɗ����Ă����c�Ƃ��݂��݂��Ă��܂��܂����B �|�ю��ƌ����A���]�ƈ���ƃt���C�h�`�L���i�j���悸���ɕ����т܂����A���ɂ�����ƂȂ����V�[���������ł���ˁB 26���w���Q�̖� ���z�ҁx178�y�[�W�`�ł́A��̒|�ю��ŁA���S���~�z�u�r���̑m���̑s��ȃo�g�����J��L�����܂����B�l�Ԃɖ߂邽�߂ɎD����j�ĉ�鋍�S��ƁA�l�����E����邽�ߍ���R����h�����ꂽ���̑m�������B�����āA���܂�ɉߍ��ȃ~�z�̉^�����Ă��A���S�����ɖ������钷�G�B���G���āA����ς�ǂ��l�ȂȂ��i�j�B�D�c�ɂ����̂�m�������A���߂͒��G�炵���Ȃ��Ǝv������ł����A�ނ̂��Ƃ�����A�������D�c�ɂ��邱�ƂŁA�Ő퍑�����̉��炩�̎����������邩������Ȃ��c�Ƃ����l���������������炠�����̂�������܂���ˁB�܂��A�㐙�Ɍ��C���������Ƃ����͖̂{�S���Ǝv���܂����B���̓����ŁA�~�z�͖{���̊�������������o�ꂵ�A�����̎c�E�ȍU���ɓ|�ꂽ�m�̌��ŐΏ�͌��ɐ��܂�܂����B�~�z�����B�������A�P�x�X��z�����̂Ђ��ނ����ɂ́A�������ɋ����ɂ݂܂��B �܂��A40���w�牭�̖�������āx85�y�[�W�`�ł́A�䎟�Y�����̗�������K���Y���A�A���̒|�ю��Ŏ��H�̗U���ɑ������Ă��܂����B����C�����������Ƃɍ��f���Ă��鎀�H�������Ȃ��߁A�F�̖������F��悤�@���K���Y�B���̗c�������ނ��A�����Ԑ������܂����ˁB�����ցA�n�g�̉�𗦂����W�������E�_��ׂ��ɎR��ւƌ����ƁA�K���Y�͕H����邽�߁A�W���̓��e�̑O�ɗ����͂��������̂ł����B�����āA���H�����̏������������A��̂ƂȂ����b����苗�������A�W�����z�߂�ƁA�㎵����C�@�ւ̋��͂�\���o���c�Ƃ����ꖋ�ł����B �Y�˂���߂����Ƃ�����A�|�ю��͌��E�_�Ƃ��Ă����Ȃ�d�v�Ȗ�����S���Ă����̂ł��傤�B |

|||

|

�����Βi���Ăэ~��Ă����ƁA�R����߂��Ă������̕��ɁA�|�ю��̋q�a������܂��B�l�b�g�Ō���ƁA�u�q�a�v�Ə�����Ă����̂ł����A�\�D�ɂ́u�{�V�v�Ƃ���܂��B�q�a�����{�V�Ƃ������Ƃ炵���ł��ˁB �ꑠ�������Ă������ɗ��Ƃ����̂́A�����̂��Ƃł��傤���B���݂ɔ[�o���������ɂ���܂��B ������̖{�V�̒뉀�ƁA�ق͗L���Ŕq�ς��邱�Ƃ��ł��܂��B |

||

|

�|�ю��̔q�ς��I���A���̃o�X�̎��Ԃɂ͂܂��Ԃ��������̂ŁA�������������Ƃ���ɂ���A���y�Y������ɂ���Ă��܂����i���]�������Ԃ��߂����y�Y������Ƃ͈Ⴂ�܂��B�O�o�̒n�}�Q�Ɓj�B �M�q�Œ�������Ă���M�q�\�t�g�B����ς荂�m�̗M�q�͍ŋ��ł��B |

||

|

�M�q�\�t�g��H�I����Ă��܂��������Ԃ��������̂ŁA�ꑠ���t�����Ă������A�|�ю��O���璓�ԏ����������������Ƃ��������Ă݂܂����B ����Ȋ����ׂ̍����ł��B�t�����ė���ꂽ��A���Ȃ�|���ł��ˁB |

||

|

�|�ю��O�A13��9�����̂l�x�V�o�X�ɏ�ԁB�j�l��ڎw���܂��B �ʐ^�́A�Y�ˑ勴�ɍ������������Ƃ���B �O�N�́A�Y�ˑ勴��ʂ��Ă��܂���ł������A���Ă����܂���ł����B |

||

|

�i�s�����Ɍ������ĉE���̎ԑ�����Y�˘p�������낵�āB �ʐ^�E���̊C�݂ɁA���G���R�����V��ƂƂ��ɂ��̋������グ�Ă����Ǝv����`�������܂��B ����́A�j�l��������A�j�l������A���̉Y�ˑ勴�����Ă݂�\��ł��B |

||

|

13��30���A���n�L�O�ّO�̃o�X��ɓ����i�ʐ^�͏���Ă����o�X��U��Ԃ��ĎB�e�j�B �������瓹�H������������Ƃ���ɁA��̌j�l��������܂��B �O����ڂ��܂������A�ꉞ������j�l���ӂ̒n�}���c�B |

||

|

|||

�Ԏ��̓~���[�W���X�|�b�g�A�Ύ��͂���ȊO�̖ڈ�A�i�@�j�t�̏ꏊ�͍���͗�������Ă��Ȃ��ꏊ�B�I�����W�F�̃��C���́A�j�l���̕����痴�����i��イ���������j�։���V�����ł��B |

|||

|

�j�l�����ԏ�ɂ���Y�ˏ�̐Δ�B�Δ荶������L�тĂ���K�i���オ���Ă����ƁA�V��Ղɒ����܂��B �O�N�s�����̂ŁA����͑f�ʂ�B�ڂ����͑O��̎l�����|�[�g�����ĉ������ˁB |

||

|

�����炪�j�l���B�O��͉J�̒��ł����c�B���̎��A���ɓ����Ă��y�Y�R�[�i�[�����ł�������������ł����A�J�b�p�E���̖ʓ|�Ŏ~�߂���ł���ˁc�B ����́A�����Ń����`���܂���B ���̍����h�ɁE�j�l���́A�Ԍ~�O�̉Y�˃A�W�g�ƂȂ��Ă��������ł��B��������ڂ����͑O��̃��|�[�g���Q�Ƃ��ĉ������B |

||

|

�j�l���̌��ցB12�����㔼�ł�����A�叼�������Ă���܂��ˁB �Ԍ~�O�̊F�A��������o���肵�Ă���ł��傤�ˁB�������A���낳����B |

||

|

����ł́A�����A�Y�˃A�W�g�ɏ������I ������͌��֓����ĉE���B�t�����g������A���̍����̕��Ƀ��X�g����������܂��B |

||

|

������͌��֓����č����B���y�Y�i���Ă��锄�X�u�������Ɓv������܂��B �u�������Ɓv�Ƃ�������������Ă���悤�ȋC������̂́A��͂�~���[�W���̉e���ł���ˁc�B �����`������A������̔��X�Ŕ��������܂����B���H������Ă��������ĐԌ~�O�O�b�Y�H�Ȃ�Ďv�������Ȃ�悤�ȏ������������肵�āB�Ō�ɂ��Љ�܂��B |

||

|

�t�����g�̉��ɂ��郌�X�g�����u���Ă݂���v�B �����`�ɂ͒x�߂̎��Ԃł������A�����������q�������Ă���l�q�B |

||

|

�Ԍ~�O�̊F����́A������H���Ƃ��Ďg���Ă����̂ł��傤���B ��U����ȕ��Ɏv���Č���ƁA�������������X�g�����Ƃ������H���ɂ��������Ȃ��Ȃ�c�i�j�B �А��̗ǂ����m�����ɕ���āA�ؑ������Y�˂ɑ؍݂��Ă���Ԃ͂����ł��т�H�ׂ��̂�������܂���ˁB |

||

|

���ۂ���́A���C�������낹�܂��B | ||

|

�H�ׂ��̂́A�����������B ���̂������͂������|���B���ɂ����Ղ�~���Ă���^�}�l�M�������B�f�g���̃j���j�N�`�b�v���悭�����c�B ����ȂɊ��҂��Ă����킯����Ȃ�������ł����A�v���Ă�����肩�Ȃ�������������ł��B ���낳��������Ƃ����ŁA���̂�������H�ׂ����Ƃł��傤�B���D���ł�����ˁB |

||

|

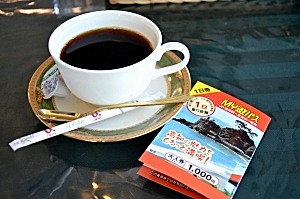

�l�x�V�o�X�̏����茔��������ƁA�R�[�q�[��1�t�T�[�r�X���Ă����Ƃ������T�����͂���܂��āB�܊p�ł��̂ŁA�����܂����B �j�l���A�喞���ł��B�������܂��Ă݂����c�B |

||

|

�������������ꂽ�Ƃ���ŁA�l�̕��֍~��Ă����܂��B �O��́A�j�l�̕��֍~�肽�̂ŁA�o�X��t�߂���L�т�u�ւ̏��a�v�Ƃ����V������ʂ�܂������A����͗������ɍs���̂ŁA�܂��ʂ̗V�������s���܂��i�O�o�̒n�}�Q�Ɓj�B |

||

|

�T���Ƃ����X�̒��̗V�������Ђ�����~��Ă����܂��B | ||

|

�V���������邱�Ɛ����A�����m�������Ă��܂����B | ||

|

�����́A�����{�����Ă����R�̏�Ɍ����䂪����܂��B �ǂ����A���������A�w�Ԃ��~�Ƃт��ǂ듶�q�x�̃��X�g�V�[���ŗ䎟�Y�Ƒ��Ԃ��K�ꂽ������̂悤�ł��ˁB |

||

|

�E�i���j�̕��������ƁA���z�ɂ���߂��C�����ꂢ�ł��B ���̎��͂܂��C�Â��Ă��Ȃ�������ł����A�y���C�̌������ɁA���͑������������Ă��܂��B |

||

|

������͂����������Ǝv������A���͂܂��܂������čs���c | ||

|

���ǁA�l�̕��ւƍ~��Ă��܂��܂����B �������֍s���V�����ƌ����Ă��A���ǂ͈�x�A�������߂��̕l�ɍ~��āA��������ēx�������ɓo��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B |

||

|

�K�i���~�肽�t�߂��猩���j�l�B �������i��イ�������j�̕��p�ł��B�������͍���͍s���܂��A22���Œ���搶���؋�̕��l�Y����Ő퍑�̓��������ꏊ�ł��B��������ڂ����͑O��̃��|�[�g�������������B |

||

|

�t���������A�����ڂ̑O���������ł��B | ||

|

�K�i������Ă����܂��B | ||

|

�K�i�̐�ɂ͒������B | ||

|

���̒��������ƁA����ɏ������K������܂��B ���̊C�Ì�(�킽��)�_�Ђ́A�C�̈��S���i��_�l�Ƃ��ĐM����Ă��邻���ł��B ����A���ɂ̊C�Ɉ͂܂ꂽ�ꏊ�ŁA�������K�̎�F�͔��ɑN�₩�Ɍ����܂��B |

||

|

��������^��������������A�~���j����C���ڂ̑O�ɍL�����Ă��܂��B �ق�ƁA����͓V�C�Ɍb�܂�ėǂ������c�B |

||

|

���̕��ɖڂ�]����Ɓc�A���̎��C�Â��܂����B�y���ޕ��ɐL�т闤�n���A���̑������ł��邱�Ƃ��B���z�̐^���ӂ肪�A���傤�ǖ��̐�[�ł��B ���̏ꏊ�ŁA�������������ɔ��������u�Ԃ��A���ɂƂ��Ă͂��̗��̃N���C�}�b�N�X�������悤�Ɏv���܂��B �ʐ^�E�̏��̖̂����オ������ł��B |

||

|

��������]���ŁB �����������B����ȉ�������ł����A���܂�ď��߂āA���̊�ł��̒n�����āA�����̑z�������ݏグ�Ă��܂��܂����B�F��Ȃ��Ƃ�����܂�����ˁA�����ł́B ��ɗ��M�̒n�A�������A�������̏ꏊ�ł���Ȃ�A���낳������ɁA���̑����ŐV��������ݏo�����̂��ƌ�����Ǝv���܂��B���Ȍ������ł����A����A���߂Ď����̑��Ől������ݎn�߂��A���̂��������ƂȂ����n�ł͂Ȃ����ƁB���]�Ƃ̍ĉ������܂������ˁB |

||

|

�����āA�������猩����̂͑����������ł͂���܂���B ���̕��������A���˖����������ł��B ���̕����琅�����̏�ɉ��тĂ��闤�n�̐�[�����˖��ł��B |

||

|

�ڎw��������́A���͂����ł͂Ȃ��āA����������ł��B �ʐ^�͊C�Ì��_�Ђ̑O����A������̕��������āB |

||

|

�t���𗁂тāA�������_�X�������͋C�ɁB | ||

|

����������ł����A��������]�ޕ��i�͎��Ƀ_�C�i�~�b�N�B | ||

|

|||

�����ԂƗ䎟�Y�́A������̌�����ɂ��������B�u���[�B�����̂��v ������썑�y���Ƃ͂����A�^�~�̊C���͂�������B���Ԃ͊����ɋ����̂��A�k����䎟�Y�����Ă݂Ă����B�i���j ����Ɍ����j�l�ł́A�[�z�͔w��ɗ�����̂Ō��邱�Ƃ��ł��Ȃ����A������ɂ̂ڂ�ƁA�E��ɂǂ��܂ł����т�^�������ȊC�ݐ�����]���邱�Ƃ��ł���B�����m�̑傫���������ł��邱�����A�䎟�Y�����̂��C�ɓ��肾�������i�w�Ԃ��~�Ƃт��ǂ듶�q�x185�`186�y�[�W�j ��l�́A���̏ꏊ�ŐF��Ȃ��Ƃ���荇���Ă��܂����ˁB�S���Ȃ�������l�̂��ƁA���G�E���|���Ղ̂��ƁA�Ԍ~�O�̍���̂��Ɓc�B ���s����ɂ́A�G��������^�̌~�ɂ��邽�߂̎������҂��Ă���B�i�s������邵���Ȃ��B�s����Ƃ���܂Łj ���̋R���Ă���B���E�͐k�����قǔ�����������āA�ނ��҂��Ă���B�u�g�䐬�����Ƃ́A��݂̂��m��h����B�s�����B���Ԃ���v���i�w�Ԃ��~�Ƃт��ǂ듶�q�x191�`192�y�[�W�j ���̔��������E�ɔ�э���ł������ނ��l�̉^�����v���Ɓc�B�ނ玩�g�A�܂����������������ڂ��������ƂɂȂ�Ƃ͎v�������Ȃ������ł��傤�B���Ԃ���́A���̍��낳��ւ̍���̈ꌏ����A�ǂ����Ă�����I�Ȍ��������Ă��܂��܂����A���͂ƌ����A�䎟�Y�Ƃ͐Ԍ~�O���t�����ɐh����Ƃ��ɂ�������̗F�ł������͂��Ȃ�ł���ˁB �v���A�~���[�W���̐l�ԊW���āA���������̂������悤�ȋC�����܂��i���_�A�����ɂ����邱�Ƃł͂���܂����j�B�G���������G�ɓ���g��ł���Ƃ������A�G�Ɩ����͎���d�c�ƌ������B�����ł��������̂��G�ɂȂ蓾�邵�A�G�ł��������̂������ɂȂ蓾��B���������A�G�Ƃ������Ƃ����āA��̉��Ȃ낤�c���āA�v���Ă��܂��܂��B�l�Ԃ̗���Ȃ�Đl���ꂼ��B�l�����◘�Q�̍��Ȃ�ĒN�Ƃ̊Ԃɂ�����͂��Ȃ̂ɁB���ꂪ��������Ζ����ɂȂ�A�����傫����ΓG�ɂȂ�̂ł��傤���B�������A�����������ׂȈႢ�ɂǂ����Ă��������������̂����o���Ă��܂��̂��A�l�Ԃ̈��������Ȃ�ł��傤����ǂ��B�������A�~���[�W���{�҂̍Ō�ŁA���낳�ǂ̂悤�ɐM�������̐��֑����������v���ƁA�G���̖������̂Ƃ����ݍ����Ă����p�́A�{���͌��e�̂悤�Ȃ��̂Ȃ�Ȃ����ȂƂ��v�����肷���ł��B���a�҂ɂ����āA�i�l��ƂƐS��ʂ킹�Ă������Ƃ����j���M�����������Ƃ́A����𗠕t���Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B���������A���������i�l�ƒ��]�����āA���߂͓G���m�������킯�ł����ˁB ���쒆�ɂ���u������v�́A�u�������v�܂��́u�������v�Ƃ����\�L����ʓI�̂悤�ł��i�ǂ݂͂�������u��イ���������v�j�B���݂ɂ��̎ʐ^�ɂ����������ʂ��Ă��܂��B ��������̎ʐ^�́A����̃V�[�����ӎ����ĉ摜�����H���Ă��܂��B |

|||

|

�j�l���痴���������āB ���̃A���O���͗L���ł��ˁB�j�l�ƌ����A���̌i�F�݂����ȁB �������̔����K�i����������������܂��ˁB���̍��̊�R�ɊC�Ì��_�Ђ�����A�E�̊�R�i�����{�����Ă���Ƃ���j�Ɍ����䂪����܂��B |

||

|

�j�l���痤�̕������āB �u�̏�Ɍj�l���������Ă��܂��B���̉��ɂ���̂͌j�l�����قł��B �g�ł��ۂŌܐF���E���Ă�����A�댯�Ȃ̂ŊC�ɋ߂Â��Ȃ��ʼn������Ƃ�������������A�f�O�B�O�N�͂���Ȃ��ƂȂ�������ł����ǂˁB���̎��̏ɂ��̂�������܂���B |

||

|

�l����オ��A�����Z���^�[�̕��ɂ���ė��܂����B�ʐ^�͓����Z���^�[�̔��X�B�y�Y���������ς�����܂��B ���݂ɁA�ܐF�͕l�ŏE���Ȃ��Ă��A���̕ӂ�̂��y�Y������̓X��ŁA1��100�~�Ŕ����Ă��܂��B ��U�A���̓y�Y���G���A��f�ʂ肵�āA�j�l�̔��Α��ւƌ������܂��B |

||

|

�����A�����܂����B�������ʂ��ė����Y�ˑ勴�B �ł��������炾�Ƃ�����ƌ����ɂ����ł��ˁB |

||

|

����������܂ŕ����čs���ƁA�悤�₭���ꂢ�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����B ���悳�����悳�����B�Ɨw���č`�̕u������Y�ˑ勴�����グ�Ă�����҂��A�ׂɂ����R�����V���U��Ԃ����B������ɂ͋��D�����ǂ��┑���Ă���B�Y�ˑ勴�͉Y�˘p�ɂ����闧�h�ȋ��ʼn��̓t�F���[���䂤�ɂ������قǂ̍���������B�Ί݂��L���Ȍj�l�����i22���w�@��峁x57�y�[�W�j ���G�Ǝ��V�����Y�ˑ勴�����グ�Ă����̂́A�����瑤�ł͂Ȃ��A�������݂̕��B |

||

|

�]���Ō������݂��B�e�B �`�炵�����̂́A�������o�X�̑����猩�������A�������炾�Ƌ��̏������������ɂȂ�܂����ˁB�������A���G�A�ǂ��ŏĂ��C�J��������ł��傤�B ���āA�����A�j�l���x���W�𐬂��I���A�y�Y�����ŏ��������������āA�j�l�o�X��15��40�����̍��m����ʂ̃o�X�ɏ�ԁB |

||

|

���̌�A�������ɍs���̂ŁA�o�X�c�Ə��ŁA�������Ŋ�́u���l�o�����v�܂ł̏�Ԍ����w�����܂����B MY�V�o�X�́A���m�w����ܑ�R���o�R���A�j�l�܂ł́A�Y�˘p������ʂ�R�[�X���������Ă��܂��B�Y�˘p�̐�����ʂ�R�[�X�i��͂�܂⋴�`�j�l�ԁj�͍��m����ʂ̌j�l�H��������AMY�V�o�X��1�������茔�ł���Ԃł���̂ł����A�Г�1��݂̂Ƃ�������������܂��B�j�l���璷�l�o�����܂ł��A���l�o���������͂�܂⋴�܂ł̕����������������߁A1��̐����͂�����Ɏc���Ă����A���l�o�����܂ł̏�Ԍ��͕ʓr�w�������Ƃ����킯�ł��B �O��A�j�l�ɍs�����̂ɁA�����茔��Ȃ������̂́A���ɂ��̐��������������߂ł��B |

||

|

�o�X�͖��c��ɂ��ނ悤�ɁA�����̊ԁA�C�݉����𑖂�܂��B �����K���s���ł��낤�������Ƃ́A�����ł��ʂ�B |

||

|

15��53���A���l�o�����o�X��ɓ����B ��������������܂ł͓k��4���قǁB |

||

|

�������ɓ����B�|�ю��Ɣ�ׂ�A����������܂�Ƃ����Â��Ȃ����ł��B �l������O�\�O�ԎD���E�������́A���@�䕔�Ƃ̕�ł����B �~���[�W���ł́A���e�̑��q�E�M�e�̗���A���Ԃ炪�啪���珵���A�����������ŕی삵�Ă��܂����B �����āA���̐M�e�̗삪�h�q�ɏP���A������Ă��܂��Ƃ����厖�����N���A���ʁA���ԂƗ䎟�Y�̍l�����̈Ⴂ���܂��܂���������ɂȂ����̂ł����B |

||

|

��O����B���ʂɖ{���������܂��B ����O�ŗ䎟�Y���}�����̂́A�M�e�̋ߏK���ɂ��Ă����J�V�V��Ƃ�����҂������B�i���j �u�Ȃɂ��������B�V�V��v �V�V��͐��߁A�����悤�Ƃ��Ȃ��B�u�Ȃɂ����������ƕ�������邪���Ⴀ�I�v���i22���w�@��峁x152�`153�y�[�W�j ���n��̏����̗]�C�����̊ԁA���Ԃ��������ɏo�������܂ܘA�����悱���Ȃ��̂����Ԃ����䎟�Y�́A�Ԃ𑖂点�A�������̖�O�ւƋ삯�����̂ł����B |

||

|

�������ɋ삯���䎟�Y�́A����ۂB�������͖��c�Ȏp�Ɖ����Ă���B�{���͔�������A����������сA�����͗����āA���̂܂��̐Γ���Ώ���A�܂�Ŕ����ɂł����������̂悤���i�u�悤�Ɂv�̊ԈႢ�H�j�j��Ă����B�n�ʂ͂����������זv���A�d��������ĉΉԂ��U�炵�Ă��遄�i22���w�@��峁x153�y�[�W�j �����Ȃ���A�~���[�W���̔j���͐��܂����ł��ˁi�j�B �������������Ƃ������O�A�m���ɂ���܂��ˁB�Ώ�̓�������܂��B���O�̉�����t���A��t���̌������A�Ώ�̓��̓˂�������ɂ���̂��{���ł��B |

||

|

�j�ꂽ�Ƃ����Γ��炵�����̂́A���O�Ƒ�t���̊Ԃɂ���܂����B | ||

|

����ĉΉԂ��U�炵�Ă����Ƃ����d�����A��t���̕ӂ�ɂ���܂��B �ʐ^�A��t���̉E�ɓd���������Ă��āA�d�����˂����Ă��܂��B |

||

|

���u���Ԃ���͂ǂ����Ⴀ�����A�V�V��I�v �V�V��͖{���̂ق����w�������B���\�ɓ˂������Ēe���ꂽ�悤�ɋ삯���B�i���j �u���Ԃ���I�v�܂ꂽ���̂��ƂɁA���Ԃ͂����B�c�̔���������l�`�̂悤�ɁA�͂Ȃ����Ȃ���Ă��遄�i22���w�@��峁x154�y�[�W�j ���S��Ԃ̑��Ԃ������Ƃ����{���B���Ԃ͗䎟�Y�̎d�ƂƎv�����݁A�a�肩�����Ă����̂ł����B |

||

|

�M�e���S����A�������ɂ����葱���鑐�Ԃ̌��ɁA�v�������ʒm�点����э���ł����̂́A�䎟�Y�����������A���c�����R��������ł����B ���ڒʂ���A�ڒʂ肳���Ă���I�@�ƊO�ŒN�����؉H�l�������������Ă���A�����o���̂���������B��Ԃ̐��~��U����āA�ɗ��̌��ւ܂ŏ�荞�j���A�K���ɑ��Ԃ��Ă�ł���̂����i23���w���Q�̖� �C�ҁx43�y�[�W�j �؍���͏㐙�i�Ղł���B���̎��̋g���̏،��ɂ��A��ɍ��낳��͑����ōS�������H�ڂɂȂ����̂ł����B �{���̍��ɂ���A�ʐ^�̌������ɗ��ɂȂ�܂��i���������̈ē��ɂĊm�F�j�B���Ԃ��������Ă������Ԃ����̌����̒��ɂ������̂ł��傤���B |

||

|

�ォ��C�Â�����ł����A�������ɂ́A�M�e���̂��悪�������悤�ł��i�{���̉��̕��Ɂj�B�킩���Ă���A������Ǝ�����킹���������ł����ǁc�B�c�O�B ����̃~���[�W���c�A�[�̃~�b�V�����́A����ɂďI���B������Ȃ��Ȃ��Z���Ȏl���c�A�[�ł����B �~���𗂓��ɍT���A���X�ɌX�����~�̗z���A���H�ɒ����e�𗎂Ƃ��Ă��܂��B |

||

|

���l�o�����o�X��ɖ߂��ė��܂����B �v���Ă�����莞�Ԃ�������Ȃ��������߁A�\���菭������16��30�����̃o�X�ō��m�s�X�ցB |

||

|

�o�X�ŋ���ɉ˂��钪�]����n��܂��B ���������A�䎟�Y���������ɕ����ہA�Ԃł��̋���ʂ��Ă��܂����i22��151�y�[�W�j�B �����������Ǝ����́A�䎟�Y���ʂ������Ƃ��傤�Njt�ł��ˁB |

||

|

16��50���A��͂�܂⋴�o�X��ɓ����B ��̍��m�J��o���O�ɁA��U�`�F�b�N�C�����邱�Ƃɂ��܂��B |

||

|

�h���\��̃z�e���ւ́A�����Ă��s���鋗���Ȃ�ł����A�l�x�V�o�X�̏����茔�ŁA�H�ʓd�Ԃ�����i�ψꗿ����Ԃ̂݁j�̂ŁA�܊p���������Ă݂悤�Ƃ������ƂɁB ����ė����̂́A�A���p���}���d�Ԃł����B��҂̂�Ȃ�����������́A���m���Ɖ��������������ł��B |

||

|

���m���d��ʼn��Ԃ��A�z�e���������܂��B �ʐ^�́A���m�����猩���]�m����B �O�N�������ʂ�܂������A�������q�̖��쉈���ɕ���ł��邱�̌i�F������ƁA���m���ȁ`�Ƃ����������N���Ă��܂��B |

||

|

|||

���m�̎s�X�n�̒n�}���ꉞ�B���m��ȂǁA���ӂ̃~���[�W���X�|�b�g�Ɋւ��ẮA�O��̃��|�[�g���Q�Ƃ��ĉ������B |

|||

|

�\���̂́A�u���m�O���[���z�e�� �͂�܂⋴�v�B �u�͂�܂⋴�v���Ė��O�����Ă܂����A���ۂ͂͂�܂⋴����͂�����������Ă��܂��B �ł��܂��A�����̂łn�j�B�y�V�g���x���ŗ\�āA200�~�����̃N�[�|�����g���āA2����4,700�~�B�����Ă���قLj����c�B |

||

|

���R�A�����͂���Ȃ�̋����ł����A�ǂ����V�����[���тĐQ�邾���Ȃ̂ŁA���Ȃ��B | ||

|

17�������A��̍��m�ւƌJ��o���܂��B �ʐ^�́A�ǎ�B������^�������s���ƍ��m��ł��B���j�s���J�����ʂ�ł�����܂��B |

||

|

���O�ɐH�׃��O�Ŗڐ���t���Ă�������������u��{�ނ�v�ɂ���ė��܂����B �A�[�P�[�h�X�̒��ɂ���܂��B |

||

|

�X���̓J�E���^�[������܂����A�̂Ȃ���̍��~�B �@�育�����ȂǂƂ��������̗��s�ɂ͖ڂ�����Ȃ����̊�ȂȃX�^�C���B�y�����q�̐S�ӋC�����������܂��B ��͂�y���̎��͌Ӎ��������ēۂ܂˂ȁi�j�B |

||

|

�ǂɂ͗L���l�̃T�C�����\���Ă���A���̒��Ɉ�ۖڂ������ꖇ���B ���A�g�q����Ȃ��ł����B����A�e�����́u���[�J���H���o�X���p���̗��v�ő�l�C�H�̕g�q����c�B �X���Ɉ���ň�{�ނ�̃C���X�g�Ȃ�ğ��������Ƃ��Ă܂����ǁA�ǂ��ɍs���Ă������Ƃ͊W�Ȃ��J�c���Ƃ��J���[�Ƃ��H�ׂĂ�g�q�����̂��X�ň�̉���H�ׂ��̂��A������ƋC�ɂȂ�܂��ˁi�j�B |

||

|

�����́u���~�v�B�Ԍ~�O�̑��m�炪�D��œۂ݂����ȃl�[�~���O�ł��ˁB�|�݂�����A�����Ƃ̃o�����X������ǂ��H�������ƁB ���݂ɑ����͂䂸�T���[�𗊂�ł��܂������A�{�ꍂ�m�̊���ɂ͂䂸��������Ȃ��ƌ����Ă��܂����i���m�ȊO�ŏo���ꂽ�當��Ȃ����x���ł����j�B ���ʂ��́A���Ă��ƍ��̂ƊC�Ԃǂ��ł����B���A�C�Ԃǂ��H ���܂荂�m���ۂ��Ȃ����ʂ��ɑ����ł�܂������A���j���[�͂����Ɠy���������ڔ������ł��B |

||

|

�悸�́A�ǂ�߁B ���𓐂ɁA�ǂ�߂ɁA����̓��g���c�ƌ��������Ƃ���ł����A�����ɂ��v���Z�X�`�[�Y���炢�����c���i�R�o���g�S���T�[�r�X�b�c�w20�̌��x���j �ǂ�߂��ĉ�����c�Ƃ����Ǝv���Ă��܂������A�v�͐��V���X�̂��Ƃ�������ł��ˁB�������т��т��̂ɍō��ł��B ���݂ɁA�w20�̌��x�ł����A�K���搶�̂g�o�ɃA�b�v���ꂽ���̂�A�R�o���g2011�N9�����̕ʍ��ӂ낭�Ɏ��^����Ă�����̂ɂ́A���̂�����͖����悤�ł��B ���ɂ�����̒��ŏo�Ă����ӏ����������悤�ȋC�����܂����c�A�ǂ������킩��܂���B |

||

|

������̓N�W���̗��c�g���B ��͂�A�N�W���͐H���Ă����������ȂƁB �l�I�ɂ͓��ɃN�W�������D���Ƃ����킯�ł͂Ȃ���ł����A��������������Ƃ����ς���������H�ׂ��܂��ˁB |

||

|

���ꂩ��A�l���\��Y�̐�C�V���g���B ����͊ԈႢ�Ȃ��ł��B����Ȃ����܂��B �l���\��Ƌؑ����ɑz����y�������܂����B |

||

|

�����āA�^�ł��o��A�J�c�I�̃^�^�L�B ���̗��ɏo�钼�O�̉�́u�X�g�����v�ŁA���傤�Ǎ��m�̗M�q����W���Ă�����ł����ǁA���̒��Ŏh�g��M�q�|�ŐH�ׂ�Ƃ����̂�����Ă��āi��Ŋm�F������J�c�I�ł͂Ȃ��u���������j�A���j���[�ɂ͖��������̂ł����A�X������ɕ����Ă݂��Ƃ���A�e���r�ł���Ă�����ł��ˁA�Ƙb���ʂ����悤�ŁA�M�q�|�Ƃ����Ń^�^�L���o���Ă���܂����B ���ꂼ�y���̖��I�ɑ労���B�Ƃ��Ă����������ł��B�����J�c�I�̎|�݂��������āA�M�q�̍��肪�H�~��������܂��B�Y����ꂽ�ɂ�ɂ��X���C�X���������ꏏ�ɐH�ׂ܂���B�y���̒j�͂ɂ�ɂ��L�ȂNjC�ɂ��Ȃ��̂��i�y���l�ł��j�ł��Ȃ����ǁ^�j�B |

||

|

�V���́u���n���i�v�Ɩ��Â���ꂽ�J�c�I�̉������i�B �|�т̋���ǂ������ł����A����ς�J�c�I���|����ł���˂��B�Â݂������āB ���݂܂���ł������A���ɂ��A�u���m��v�Ƃ��u���e���R�߂��v�Ƃ��u���@�䕔�Ɩ�ؐ���v�Ƃ��u���l�X�e�[�L�v�Ƃ��c�A�~���[�W���t�@���ւ̃T�[�r�X�Ƃ����v���Ȃ��悤�ȁi�j�l�[�~���O�̗������������j���[�ɕ���ł܂����B���l�X�e�[�L���āc���ˏO�����������H���Ă������ȁB |

||

|

��{�ނ�́A�ꎞ�Ԃ�����ƂŐ�グ�܂��āA�ǎ�ɂ���u�Ђ�ߎs��v�ɂ���ė��܂����B �O�N�̎l���c�A�[�ł́A�ŏI���̂����ɂ����ɗ��āA���m�̂䂸�T���[�̐�������̂ł����B���̏Ռ��́A���炭���U�Y��܂���B |

||

|

�������̋������͈���ΑO����B���m�̓ۂ݂́A�������炪�{�Ԃł���B���ӂӂӂӁB �y�j�̖�A�Ђ�ߎs��͂��Ȃ�̐���オ��悤�B�ό��q�炵�����X�������܂������A�n���̕����قƂ�ǂ�������܂���ˁB |

||

|

�悤�₭�������Ȃɍ���A�悸�͂������A��̂䂸�T���[�B�ڂ̑O�́u��������v����Œ����B �����[�B����ł���B���̂䂸�̔Z���B �������܂݂F���ɍs���Ă���ԂɁA�ۂ݊����Ă��܂��A������t�������Ă��܂��܂����B �ł��A���͎��ȏ�ɑ����̕����A���̂䂸�T���[�ɑ���v������͑傫���悤�ŁB���ꂪ�ۂ݂��������߂ɍ��m�ɗ����悤�Ȃ��̂炵���ł���B |

||

|

20�����炢�ɂȂ�ƁA�����n�߁A�Ȃ��ړ��B �܊p�Ȃ̂ŁA�F��Ȃ��X�̂䂸�T���[��ۂݔ�ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂����B |

||

|

�����䂸�T���[�𒍕����Ă��A�����ɂ��X���Ƃɓ���������܂��B ������́A�u�y�����В��v����̂䂸�T���[�B�قƂ�ǂ̂��X��350�~�ł����A�������400�~�B�ł����̕��A�O���X�����������₵�Ă�������A�M�q�̕������Z�������肵�܂��B�Â��͂��Ȃ�T���߁B ����A���ǐH�ו����āA�����������H�i�j �����͂܂��납�����̋��J�c��H�ׂĂ��܂������A���͉����H�ׂ��A�Ђ�����䂸�T���[��ۂ�ł����悤�ł��c�B |

||

|

�O���X������ł܂��ˁc�B���̖�A��l�łX�t�ۂ݂܂����B�䂸�T���[����c�B ���̒��ŁA��Ԕ��������Ɗ������̂́A�u�₢����v����̂䂸�T���[�B�䂸�̕������Z���A�Â��Ǝ_���̃o�����X���ǂ������̂ŁB �ꌬ�����n�Y�����ȂƎv�����X������܂����i�Â������ł䂸�������Ȃ������j���A�قƂ�ǂ̂��X�̂䂸�T���[�́A�֓����痈���l�ԂɂƂ��Ă͊������̂̃��x���B ���N���܂����悤�I�ƌ��ӂ��āA���̓��͂��J���B ��҂ł́A�O���ڂɍs�������j�s�̖͗l��A����̗��Ŕ������y�Y���Љ�A����Ɨ��̑����������܂��B�~���[�W���Ƃ͒��ڊW�Ȃ������ł����A��낵����ǂ����B |

||

2014.08.05�@up |

|||

| ���l���O���~���c�A���e�@�O�� | |||

| �l���O���~���c�A���e�@��ҁ@�� | |||

|

�������ł��̃y�[�W�ɂ��ǂ�������́A������g�b�v�y�[�W�ւǂ����B ���ω� MIRAGE-SIDE�@�g�b�v�y�[�W�� |

|||